“En nuestra antigua casa, T. y yo calculábamos mal las palabras. Siempre faltaban o sobraban. En la cuenta del “debe” figuraban los nombres “padre”, del que no se hablaba nunca; el término “enfermedad”, prohibido cuando T. comprobaba asustada mis olvidos infantiles; y la palabra “suicidio”, pues el abuelo no se mencionaba nunca. Y sin embargo, poseíamos un lenguaje. Una plétora de palabras se escondía en la biblioteca y aligeraba las horas muertas. Los nombres que callábamos estaban contenidos en libros. T. los compraba a puñados a través de una suscripción por correo. En los momentos de efervescencia, abandonaba el sofá y rellenaba exaltada los cupones de pedidos. Los títulos abarcaban novelas históricas, feministas, mamotretos clásicos y revistas francesas de decoración. En estas, T. se proyectaba a sí misma en una cocina provenzal, preparando confituras de bayas. Hablábamos poco. Recuperamos el lenguaje que no usábamos en nuestras vidas mediante los libros. A los diez años, conocía de memoria nuestra estantería, de noche recorría mentalmente los títulos para conciliar el sueño. Desarrollamos un código secreto para comunicarnos. Si T. hojeaba una novela, al colocarla de nuevo sobre la repisa dejaba sobresalir ligeramente el lomo, que emergía de perfil como una llamada. Yo entraba de lleno en la trampa. Al ver aquel hocico asomado, lo tocaba y desencajaba el libro para leer las primeras páginas. A menudo, en el comienzo sentía desilusión. Esperaba encontrar en los capítulos iniciales ilustraciones o frases que dijeran mi nombre.”

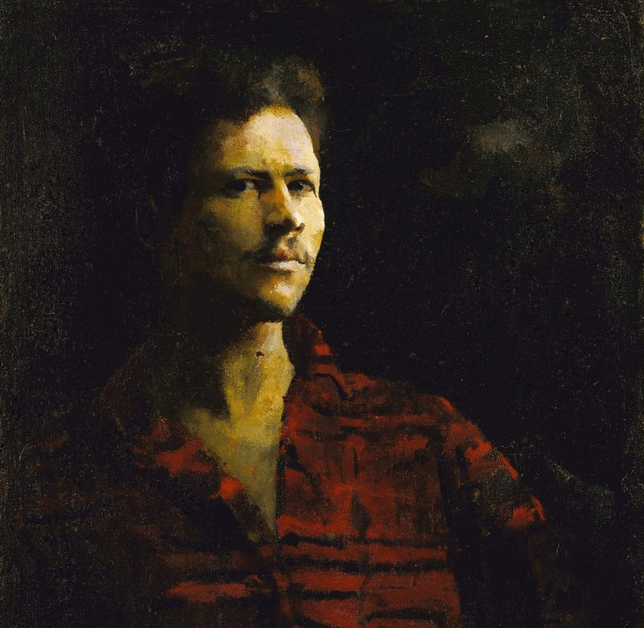

Stefanía Caro: Pómulo y lejanía

Imagen: The Beach, de Frances Featherstone

Deja un comentario