Veo el dolor subir a tus ojos, veo que se mojan dulcemente, despacito. La pena se reparte por tu cuerpo, llega a los pies y después sube como si fuera una ola que revienta en las rocas. Alcanza tu cabeza y anega tu cerebro, se pone gris oscuro, no le dejas que llegue a negro. Vuelves a la realidad, a los ruidos, a la luz. Me miras desde muy lejos, pero están los confines de tu cuerpo, los bloques que contienen la sangre y los sesos y los músculos y el estómago, ese estómago que se encoge y se vacía y te deja sin aliento. Y está el antílope, el que lleva un tiempo viviendo de okupa en tu garganta. Se debe estar a gusto ahí, en ese lugar estrecho donde apoyar la espalda, donde no hay forma de resbalarse, donde ni para delante ni para atrás.

A veces los seres humanos nos contagiamos de la pena de los demás como nos contagiamos un resfriado. No quisiéramos, pero el virus nos alcanza y se adueña de los rincones de nuestro cuerpo. Así te miro y me contagio. Así me doy cuenta de lo solos que estamos, a pesar de la empatía, a pesar de los pesares. No solo nacemos y morimos solos, en el dolor también estamos solos.

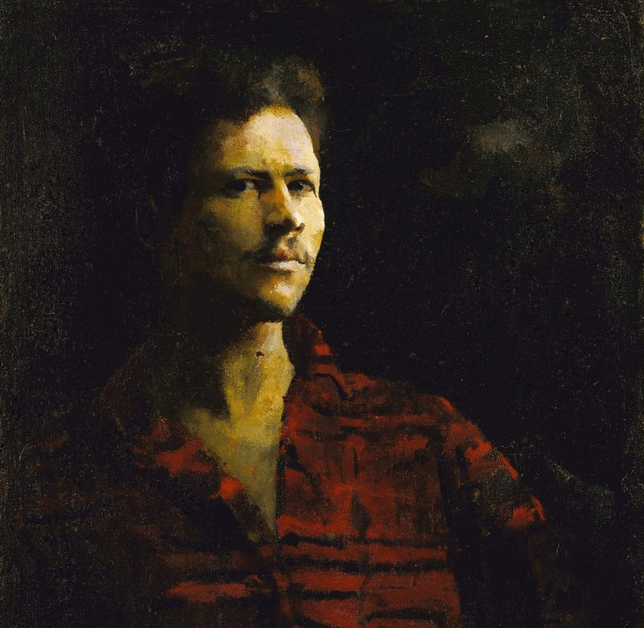

Imagen: The Best Seat in the House, de Frances Featherstone

Deja un comentario